来源:中妓委洗脑办

由于中纪委书记王岐山的推荐,法国历史学家托克维尔的名著《旧制度与大革命》,在国内正掀起一股不大不小的阅读热潮[详细]。

此前,我们已有专题介绍过《旧制度与大革命》一书[详细]。本期我们再谈谈另一个问题:法国大革命为何求民权,最终却得恐怖;求自由,最终却得独裁?

法国大革命求民权却得恐怖,求自由却得独裁

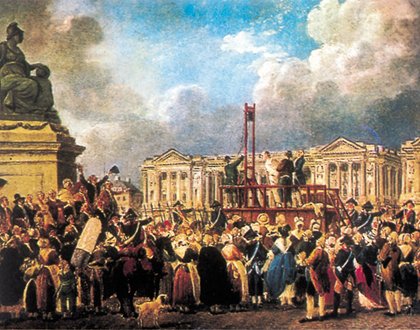

法国大革命初衷是追求自由、平等、民主,但结果却充满了暴力与恐怖,特别在“雅各宾专政”时代,独裁统治登峰造极——以革命和人民的名义随意践踏人权。最终大革命演变成一场悲剧,迎来了拿破仑的独裁统治。

革命政府“应当是依靠理智来管理人民,借助恐怖来统治人民的敌人”

1792年8月10日,巴黎人民起义,推翻了君主立宪制政体,1793年由普选产生的国民公会宣布成立法兰西共和国,信奉自由主义的吉伦特派登台执政。但吉伦特派政府对反法同盟的武装干涉抵抗不力,被巴黎人民赶下台。1793年由罗伯斯庇尔领袖的雅各宾派掌握大权,成立革命政府。面对内外对革命政权的威胁,开始推行专制统治。罗伯斯庇尔认为,在革命时期,需要依靠暴力和恐怖来维系,“必须镇压共和国的内外敌人,不然就会与共和国同归于尽。在目前情况下,你们政策的第一条,应当是依靠理智来管理人民,借助恐怖来统治人民的敌人。”

按罗伯斯庇尔的说法,“大革命是自由的抗敌战争”,而自由的敌人在国内国外都存在。革命的目的是建立共和国。一旦敌人被打垮,就应恢复立宪政府,即恢复“获胜的、安宁的自由制度”。由于现在是战时,“革命政府需要一种非常的能动性”,应当“行如霹雳”,粉碎一切反抗。因为不能“对和平和战争、对健康和疾病实行同一种对策”,所以革命政府拥有“强制力”——即恐怖统治。罗伯斯比尔提出:“难道强制力只是用来保护犯罪的吗?——革命政府“对于人民的敌人除了处死以外别无选择”。

革命政府制定“嫌疑犯法令”镇压反革命,全国约有20万嫌疑人被逮捕

1793年9月17日,国民公会制定“嫌疑犯法令”,并明确规定,只要言论、著作不利于当局,未表现出忠于当局的贵族及其亲属,和未证明忠于当局而被免职的政府人员,都是嫌疑人,必须逮捕。从而加大了对保王党派反革命分子的镇压。全国约有20万嫌疑人被逮捕。1794年2月26日,发布了宣布查封犯罪嫌疑人财产法令。同年3月3日,通过了将敌人财产给予贫穷爱国者的法令。

仅凭精神方面的证据就可被陪审员定罪为反革命,“脑袋如板岩似地纷纷落地”

随着革命政府的建立和巩固,恐怖逐渐正规化和合法化, 1794年4月16日革命政府颁布法令规定:凡被指控为搞阴谋的犯罪嫌疑人,全国各地一律送交巴黎的革命法庭审判。法令颁布后,恐怖统治更进一步。嫌疑人的辩护权和预审均被取消,陪审员仅凭精神方面的证据就可以定罪,法庭只能在开释和死刑之间作出选择。大革命之敌的定义被大大扩展。法令的第6条列举了人民之敌的各种类型,即:“凡以践踏、诽谤爱国主义来赞助法兰西之敌者,凡图谋降低士气、败坏风俗、改变革命原则的纯洁性与活力者,凡以任何手段和披着任何伪装来危害共和国的自由、统一与安全,或力图阻挠共和国之巩固者。”

在当时,巴黎各监狱挤满了嫌疑犯达8,000多人,很让人担心发生犯人暴动。某些受到严重夸大的迹象使人们相信有人在搞“监狱阴谋”。因此不少嫌疑犯被处死。从1793年3月到7月22日期间,在巴黎被处死的有1,250人。可从大恐怖法令颁布到热月9日的一个多月里,竞有1376人上了断头台。据革命法庭公诉人富基埃一坦维尔描绘,“脑袋如板岩似地纷纷落地”。

民众的私产也在革命的名义下被限制和剥夺

在法国大革命中,“无套裤汉们”(即法国大革命中“劳动阶层、小手工业者、小商店主等)要求实行粮食和工资的最高限价: “……第2条:对所有生活必需品的价格,必须根据旧历年(1789-1790年底)的价格和它们的不同质量,一成不变地加以规定。第3条:对各种原料也应定价,以使受法律限制的工业利润、工资和商业赢利不仅能够让那些工匠、庄稼人和商贩得以谋生,而且可以使他们获得享乐的条件。”

他们还特别要求严格限制财产权:“第8条:必须规定财富的最高限额;第9条:任何人不得拥有超过最高限额的财富;第10条,任何人不得承祖过一定数量的犁铧所能耕种的土地,第11条:每个公民只能拥有一个作坊或一月店铺。”

“无套裤汉们”的诉求被革命政府付诸实行。在1793年夏起,革命政府加强经济管制。 为了对抗反法同盟,革命政府向民众征用物资,征用工作以全部物质资源为对象。1973年5月起对粮食和面粉买卖实行管制,各市场上都张贴了“谷物的最高限价”,对违反规定的“囤积居奇”和投机分子都处以死刑。农民交出了粮食、草料、羊毛、大麻,手工业者交出了自己的劳动产品。在某些特殊的情况下,百姓们还得拿出武器、鞋子、被褥和被单。

为何革命的结局,背离了革命的初衷?

大革命为何背离了它的初衷,最终以恐怖与独裁收场?托克维尔和他同时代的一些学者们的解释,至今仍有借鉴意义。

“法国的那帮理论家们对人类有着深深的爱,但是对具体的人却很不耐烦”

罗伯斯庇尔曾经主张人权的神圣不可侵犯性和人权的绝对性,但上台后,转而支持极权政府。他认为利用暴力打击“傲慢不逊之徒”是正当的,“共和国政府的残暴是由热心为善所引起的”。罗伯斯庇尔确信为保护革命的果实,即便手段残暴也合法,也就说目的能够漂白手段。问题是,对人权而言,只要有人,包括所谓的“敌人”被排除在人权的保护之外,只要人权不能落实到具体的每个人,人权本身就朝不保夕了。就像与法国大革命同时代的保守主义者柏克所说,“法国的那帮理论家们对人类有着深深的爱,但是对具体的人却很不耐烦,更为糟糕的是,索性把他们忘掉”。所以当声称代表人民人权的雅各宾政府宣布为了保护善良公民就能够将“敌人”置于死地时,法国人的人权就已经岌岌可危了。

对于这种以“人民的名义”进行革命的方式,托克维尔在《旧制度与大革命》也进行了分析:“专制君主本来可以成为危险较小的改革家……如果当初由专制君主来完成革命,革命可能使我们有朝一日发展成一个自由民族,而以人民主权的名义并由人民进行的革命,不可能使我们成为自由民族。”托克维尔认为,专制君主有可能产生民主国家,类似法国大革命这种方式反而难以实现民主转型。事实上,民主主义者杰斐逊晚年也指出:“假若十八世纪的君主们能够致力于渐进性地改革环境,为了进步性的提高而做有益的进步性的调节,那他们的臣民就不会被迫通过流血和暴力去寻找轻率和破坏性的革新。”君主主导改革和民主转型,在很多有着中央集权传统的国家成功了,当然,也有不少国家的领导人试图实施这种改革却失败了。

法国长期的中央集权传统,使民众毫无“自治”经验,无力去真正行使自己的权力

著名旅行家阿瑟·扬如此描述当年法国大革命时的社会情况:在巴黎,一切都在沸腾;每时每刻都有一本政治小册子问世,但在巴黎以外,一切都是死气沉沉;人们很少印行小册子,根本没有报纸。可是外省民情激动,一触即发,只是尚未采取行动;公民们即便有时集会,也是为了听取巴黎传来的消息。阿瑟·扬在每座城市询问居民打算做什么时,其回答都如出一辙:“我们只不过是一个外省城市;必须看看巴黎是怎么做的。这些人甚至不敢有主见,除非他们已经知道巴黎在想些什么。”一一巴黎成为权力和艺术的唯一中心,正是在这种意义上,托克维尔说革命前“巴黎变成了法兰西的主人”。

托克维尔的意思十分明显,即对法国中央集权的不满。但是,在法国大革命后,这种中央集权并没有改变,革命政府集行政、司法、执法等于大权一身。相比中央集权,托克维尔更倾向于地方自治,他在《论美国的民主》中对美国地方自治给予的高度评价,他认为,“乡镇是自然界中只要有人集聚就能自行组织起来的唯一联合体。同时,在各种自由中最难实现的也就是乡镇自由。为了进行有效的防御,乡镇组织必须全力发展自己,使乡镇自由成为全国人民的思想和习惯所接受”。托克维尔以新英格兰州为例,剖析了美国的乡镇自治,“人民主权原则支配着英裔美国人的整个政治制度;在推行人民主权原则的国家,每一个人都有一份同等的权力,平等地参与国家的管理;每一个人的文化程度、道德修养和能力,也被认为是与其他任何同胞相等的。除非社会感到自己被个人的行为侵害或者必须要求个人协助,社会无权干涉个人的行动。这个学说,在美国是被普遍接受的”。看来,托克维尔认为实现民众真正行使权力,实现民主和自由,自治是一个极佳的方式,尽管“就整体说,国家将不会那么光辉和荣耀,而且可能不那么强大,但大多数公民将得到更大的幸福,而且人民将不会闹事”。与美国的自治传统大相径庭,托克维尔认为“在欧洲大陆所有国家中,可以说知道乡镇自由的国家连一个也没有”。当然,法国也不例外。”

民众革命中热衷于侵犯私有财产,与旧政权的“教导”有密切关系

法国大革命过程中对私有财产的侵犯向来是学者的批判火力点。托克维尔指出,大革命时期,对私有财产的掠夺,一度达到了令人发指的地步,认为这种行为,与旧政权的“教导”有密切关系:

“路易十四以后的朝代中,政府每年都现身说法,告诉人民对私有财产应持轻视态度。18世纪下半叶,当公共工程尤其是筑路蔚然成风时,政府毫不犹豫地占有了筑路所需的所有土地,夷平了妨碍筑路的房屋。桥梁公路工程指挥从那时起,就像我们后来看到的那样,爱上了直线的几何美;他们非常仔细地避免沿着现存线路,现存线路若有一点弯曲,他们宁肯穿过无数不动产,也不愿绕一个小弯。在这种情况下被破坏或毁掉的财产总是迟迟得不到赔偿,赔偿费由政府随意规定,而且经常是分文不赔。……每个所有者都从切身经历中学会,当公共利益要求人们破坏个人权利时,个人权利是微不足道的。他们牢记这一理论,并把它应用于他人,为自己谋利。”

参考资料:《法国大革命史》,索布尔著;《法国大革命中的群众》,乔治·鲁德著;等

结语

以自由、平等、人权为口号的法国大革命,在它狂飙式的推进过程中,未能维系它的初衷,反而走向了恐怖与独裁,究其原因,柏克所言——“法国的那帮理论家们对人类有着深深的爱,但是对具体的人却很不耐烦”,是最为值得深思的。

沒有留言:

張貼留言