主持人:大家好,我是国际非暴力冲突中心的网络协调人大卫·兰博。今天的主讲人史蒂夫·克劳肖曾担任“国际特赦组织”国际宣传部部长、人权观察英国部主任、人权观察联合国宣传部主任。他曾经在英国格拉纳达电视台任记者多年,1986加入英国《独立报》,曾采访过缅甸反对派领袖昂山素季,见证了塞尔维亚独裁者斯洛波丹·米洛塞维奇的倒台。出版有《再见苏联》和《轻松的日耳曼:德国和21世纪》等著作。

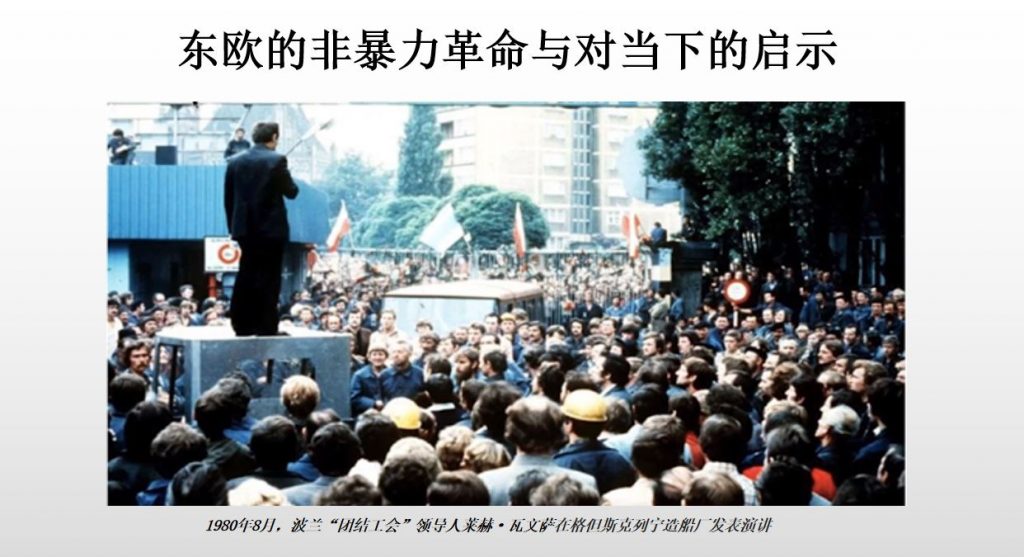

史蒂夫·克劳肖:谢谢邀请和介绍,也谢谢大家的参与。在当今世界,了解非暴力运动的概念以及非暴力的力量变得越来越重要。这也是我今天讲这个主题的原因,这个演讲和我自身的经历密切相关,我1980年代就在波兰生活,在当地教英语,也在当地学习话剧。我亲身经历了“团结工会”成立到波兰共产党倒台的整个过程。

团结工会成立时,表面上只是一个独立自由的工会,实际上它是一个反对运动。

1980年团结工会合法成立之前,多数西方评论家都认为,在波兰成立一个独立自由的工会是“异想天开”。《伦敦时报》一名编辑曾经评论说: “波兰领导人博莱斯瓦夫·贝鲁特既不会承认团结工会,也不会承认言论自由。因为苏联人不会同意,波兰共产党也不会同意,因此,波兰不可能有一个独立自由的工会。”这位编辑还说:“波兰人是聪明的,所以他们不会去触碰“红线”。”虽然这位编辑有他的道理,但是,团结工会却出人意料的合法成立了。

这段历史超出了人们的理解,它给我们的启示是,如果有足够的勇气和团结的精神,一切皆有可能。

这段历史有一个被忽略的事实,就是这一切发生在勃列日涅夫执政的“铁幕”期间,而不是戈尔巴乔夫的改革时期。勃列日涅夫曾以血腥镇压“布拉格之春”闻名,以他的名字命名的“勃列日涅夫主义”象征着高压的铁幕统治。然而,就在这样的背景下,团结工会却合法成立了,不得不说这是一个奇迹。

1981年12月,波兰政府发布戒严令,团结工会被取缔。很多西方评论家又开始说:“我们早就提醒过了,你们从一开始就不可能成功。”一切又回到了“成立团结工会是异想天开”“什么都改变不了”。虽然当时波兰社会也充满了悲观情绪,但是民间的顽强抗争从来没有停止过。他们的抗争精神被西方评论家大大低估了。

1985年,波兰著名异见领袖亚当·米奇尼克在《狱中书简》的前言中写道:“我之前在监狱外看到的不止超出了我的预期,甚至超出了我的梦想。”“我发现人们既理性,又有决心,并且对长期斗争有着清醒的认识。”

我们也要看到当时的政治环境,这时戈尔巴乔夫刚刚上台,人们不知道他会不会进行改革。而亚当·米奇尼克已经预测到了专制的末日。他相信:“专制的末日的到来不过是时间问题,而且来得会比人们想象的要快得多。”

但是,西方政客还是像原来一样认为这些想法很幼稚,没有证据证明变革会发生。即便是围观的群众也都认为,团结工会的成员很勇敢,但是他们只是在负隅顽抗,坦克会开过来,他们会完蛋的。

但是,波兰的游行示威一直在持续,人们使用他们所擅长的、富有创意的恶作剧的方法讽刺政府,但是仍然遭到了镇压。

1988年发生了重大转折,波兰政府遭遇经济危机,在众多压力下,不得不再次允许团结工会合法化,并召开了著名的“圆桌会议”,允许团结工会参加1989年的选举。

波兰选举和天安门屠杀发生在同一天,这个历史性的日子对于不同的国家、不同的人有着不同的意义。我当时作为英国《独立报》的记者,见证了1989年6月波兰的选举。虽然此次选举被当时的共产党政权操纵,仅仅开放了少量的席位,允许自由选举,也就是说,不管团结工会赢得多少席位,都不能成为多数党执政。但是团结工会赢得了99%的自由选举席位,这让所有人感到震惊,它导致了波兰共产党政权在几周后崩溃,走向灭亡。

这场选举意义非凡。实际上,人们一开始并不信任这次选举,认为它是被莫斯科操纵的。

我也对选举结果感到震惊,但是更让我震惊的是西方政客的态度,即使在波兰已经发生了巨变的情况下,他们还是不能理解东欧人民渴望改变现状的决心,他们还是认为这一切是在克里姆林宫的默许下发生的。

这一切改变部分原因确认要归功于戈尔巴乔夫。但是不要忘记,戈尔巴乔夫也曾下令镇压阿塞拜疆的抗议行动。当看到历史的进程不可阻挡时,戈尔巴乔夫使用了“丢卒保车”的手段,用温和的方式,而不是激进的方式进行改革。此时,戈尔巴乔夫也不想成为一个不惜一切代价用坦克镇压民众的侩子手。

虽然1989年6月4日波兰举行了选举,但是在未来的几个月里,人们还不能理解其中的重要意义。

在东德,1989年6月之前示威游行就开始了,而且规模越来越大。每个星期一,东德第二大城市莱比锡都有大规模的示威游行。10月9日,当地报纸头条刊登了一则评论《我们不会再容忍这种反德行为》。虽然它论是以一封读者来信的方式刊登的,但是人们都知道它实际来自当局,它相当于一个政府的非正式社论。这则评论说:“我们已经准备好一劳永逸的取缔这些反革命行为。如果需要,我们还将用武力镇压”。莱比锡所有人都知道当地报纸发表的这篇评论,所有人都知道要政府“要动真格的了”,因为东德政府不久前曾公开赞扬中国政府对天安门民主运动的镇压。

东德政府的如意算盘是,他们发布了这个威胁性的声明,人们就会乖乖回家,问题最终会被掩盖过去。但是实际上发生的情况是,人们对政府的镇压威胁感到异常愤怒,它导致越来越多的民众选择走上街头。人们说:“想要我的命就拿去吧!”

我1989年10月9日(周一)正在莱比锡。那个周末我和许多记者之所以留在东德,是因为周六是东德成立40周年庆祝日,我们猜想可能有大事会发生。10月9日那一天,我在大街上数了数,大概有16辆装满士兵的卡车。那时,政府一切都准备就绪,武器已经分发下去,大屠杀眼看就要发生。但是,无数民众涌上了街头,政府在最后一刻做出了让步。后来这一事件被德国导演拍成电影《莱比锡的奇迹》。这确实是一个奇迹。即使一个拥有军队,掌握枪杆子的专制政权也会担心,屠杀会让它付出高昂的代价,代价可能高到无法预料,可能导致失败的结果。

伟大的波兰作家雷沙德·卡普钦斯基在一本关于伊朗革命的著作《沙阿们的沙阿》中描述了和当时东德相似的情形,他称之为“决胜时刻”。他说:“专制政权和伊朗警察在那一刻都认识到,他们面前的人们不会再退让,在那一时刻,当权者的脑海中也在来回打鼓‘镇压?不镇压?镇压?不镇压?镇压?不镇压?……’”

与伊朗革命相比,柏林墙倒塌要简单得多。实际上是东德政府内部发生了一系列溃败,柏林墙倒塌完全是必然的结果。我强调“必然”这个词毫不为过,这是一个人人都可以预料的结果——我作为《独立报》的记者,曾经无数次报导过莱比锡——但是西方政客却始终不能了解这一点。他们只是想,警察那天晚上没打人,也没杀人,还不错。

有一次让步,接下来就会不断让步。对波兰的共产党政权来说,只有一种办法能挽回局面,那就是动用枪杆子,但这并不能最终解决问题。

柏林墙的倒塌是历史上的伟大篇章。这场变革即自我克制,又简单扼要。除了第一天,其他时间都非常平静。

1989年11月上旬,就在柏林墙倒塌之前几天,哈维尔曾经对我说:“我的国家现在像一个高压锅,谁也不知道什么时候会爆炸。”实际上,“爆炸”就在我们那次会面的几周之后发生了。11月17日,柏林墙倒塌8天后,捷克爆发了“天鹅绒革命”。那是一个很和平的游行,规模也很小,一开始也没有主要的反对派领袖出现,但是它却引发了变革。

警察对示威者的殴打产生了反作用,促使更多人走上了街头。本来可能不会有这么多人走上街头,但是,警察对示威者的殴打激怒了人们 ,所以人们走上了街头,并且走上街头的人数不断增加。11月24日,政府集体辞职,之后是新闻发布会,然后一切就结束了。我那时候作为一名记者意识到,共产党政权就像一缕轻烟,平静的飘散了。哈维尔后来成为了民选总统。

所有这些变革——后来被称为“1989奇迹年”——实际上遵循了某种理论公式。哈维尔在11年前(1978年)写过一篇长文《无权者的权力》,其中最精华的部分是他提出的“活在真实中”中的概念。

在这篇长文中,哈维尔写到了菜市街,他不是写人们在那里买萝卜、洋葱,而是写菜市街的老板如何拒绝橱窗里的政治宣传标语。哈维尔说,菜市街老板说出了“国王是裸体的”,因为国王实际上就是裸体的。哈维尔让所有人走到了台前,让所有人看见“活在真实中”的可能性。菜市街老板用行动解决了这个世界性难题。菜市街老板后来受到了惩罚。但是,当所有人团结在一起,说“国王是裸体的”的时候,那些所谓的当权者就被架空了。

哈维尔在为我和朋友合著的《小小的抵抗》一书写的序言中提到:“我在写完《无权者的权力》之后,被讽刺为“捷克的唐吉柯德”,那个和风车决斗的人。”但是,11年以后,变革正如他所描述的那样发生了,只要有足够的人相信变革可以发生,那个“纸牌屋”在几天之内就会坍塌。

一位参加抗议活动的捷克工程师曾经告诉《独立报》的记者爱德华·卢卡斯:“当我被警察按在地上殴打时,我终于获得了自由”。这位工程师也许从未读过哈维尔的著作,但是他理解哈维尔思想的真谛,那就是“活在真实中”,而这些非凡的变革,就是由此产生的。

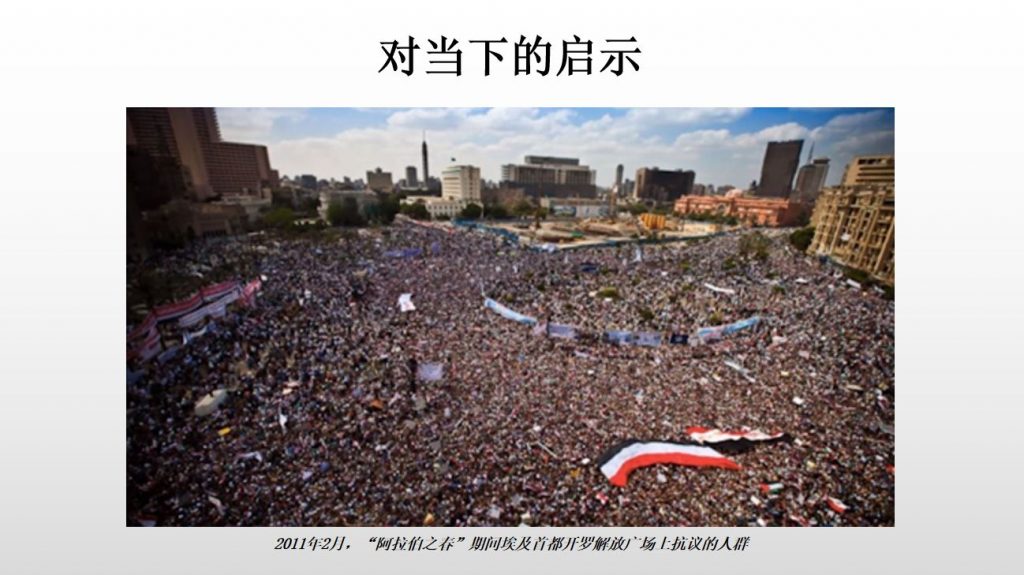

从上面这张图片中我们可以看到,捷克首都布拉格的瓦茨拉夫广场上挤满了成千上万的民众,要想在那里转个身都很困难。所以,有足够的人数是成功的第一要素。德国著名讽刺作家库尔特·图霍尔斯基曾经说:“你没法给大海亮红牌”,他的意思是人多力量大。很多年之后,埃及独裁者穆巴拉克也发现自己“没法给大海亮红牌”。

勇气也是非常重要的一个要素。关于勇气,最有意思的地方在于,每当我和那些抗争者谈论勇气时,他们总是会对别人的赞赏感到惊讶,他们会回答,我们别无选择,只能这样做。他们是如此勇敢,但是他们的回答总是,我只是一个普通人,做了份内的事。

我相信团结是最难的要素。人们总是争吵,“我要当领袖”……而且人们对建设新社会有完全不同的看法。但是一个成功的变革会把注意力集中在最基本的人权方面,其他的事情以后再说,我们首先要团结起来实现最基本的人权。

创造力我前面提了,他们用很有创意的行动吸引民众的关注,后面我会再详细说。

最重要的是,还要有信仰,我觉得这是最基本的。人们要对自己做的事情有信仰才会坚持下去。

这里详细谈谈有创造力的行动,波兰有非常多的恶作剧素材,有一个名为橙色选择的团体,它是由一群非常酷的年轻人组成,他们创作了非常多的恶作剧。在最艰难的时刻,他们的作品引起了人们的共鸣,激励了人们。后来,塞尔维亚的“欧特珀”(塞尔维亚语“抵抗!”的意思)学生运动的领导者也用同样的方法开展运动,最终把独裁者米洛塞维奇赶下了台。米洛塞维奇长期统治塞尔维亚,不仅用暴力压迫塞尔维亚人,还挑起地区性战争。欧特珀运动的领导者之一斯尔贾·波波维奇发明了“嘲讽行动主义”一词,来形容欧特珀和橙色选择的战术。这些恶作剧给游行示威带来了活力。不过也有人说,这没什么大不了的,人人都可以做。在叙利亚,近几年有一个讽刺伊斯兰国的人偶剧节目《最蠢的人》非常流行,黎巴嫩有一个名为“伟大的离去”的乐队则用歌曲讽刺伊斯兰国。这些都是我认为被忽视了的,但是却十分有创造力的反抗方式。

现在和过去共同的问题是面对怀疑论,怀疑论大概是所有想要变革的人永远无法逃避的话题。国际特赦组织1961年刚成立时的构想是,如果有很多人站出来,要求释放良心犯,要求释放因为自己的信仰或因为参加非暴力抗争而被关押的人时,可以让很多人团结在一起。当时就有人认为,这太幼稚了,是我们这个时代最疯狂的事之一,是一个太大的幻想,就像那些讽刺哈维尔是“捷克的唐吉柯德”的论调一样。几年之后,这些人又会说,嗯,这些点子不错,有梦想很好,但是他们始终不认为有成功的可能性。事实上,国际特赦组织成就非凡,不仅使成千上万的良心犯获得了自由,还带来了许多真正的变革。

1991年,“苏联8·19政变”期间,人们走上街头,抗议把坦克开上街头的政变者“想要阻止苏联灭亡”,当时,英国《卫报》的头条标题就是《不要阻止灭亡》。《卫报》首席评论员在这篇文章里说,看起来所有的事实都证明“鹰派”政变者会成功,街上愤怒的民众做什么都没用。他质疑走上街头的抗议者“到底在捍卫什么?”这位著名的评论员是在1991年8月21日发表以上评论的,当天早上英国和全世界读者都看到了他的评论,事实上当天晚上政变就失败了。现在,他也许会说,你们是“事后诸葛亮”。但是,这根本不是“事后诸葛亮”,如果我们留意之前所说的成功的几大要素,就完全可以预见未来。

我再举一个例子,1991年2月,我为《独立报》撰写的头条文章《克里姆林宫无力回天》中指出:“如果强硬派要强行政变,结果只会是火上浇油。”当然,苏联在不同时期会有不同的情况,如果是在10年、20年前发生抗议示威,那时时机可能不成熟,而且10年、20年前的苏联也根本不会担心有抗议发生。我要说的是,我们要去观察一个国家民众普遍的情绪,尤其是愤怒的情绪,到底是怎样发生变化的。

所以我们要准备好面对怀疑论,虽然不能说他们完全是错的——他们也有对的时候——但是,如果他们像一个烂喇叭那样响个不停,那就成为负能量了。

通过“维基解密”我们可以看到更多一开始被怀疑的变革。维基解密曾泄露美国驻埃及大使2011年发给华盛顿的上级和同事的电报中谈到埃及革命时,大使认为,埃及人民想让穆巴拉克下台实现民主转型是“不现实的”。

当时穆巴拉克看起来有着非常大的权力,好像埃及人根本没有可能让这个掌握着枪杆子的独裁者下台。但是在埃及革命爆发不久,穆巴拉克政权确实很快就倒台了。

哈佛大学著名的政治思想家斯蒂芬·沃尔特在《外交政策》杂志上发表的一篇论文中谈到突尼斯的茉莉花革命时认为,“茉莉花革命不会蔓延”到其他国家。但是不久,它就引发了“阿拉伯之春”。就在埃及革命爆发后,当时担任美国国务卿的希拉里还在说“穆巴拉克的政权依然稳固”。然而,这个政权很快就倒台了,而且茉莉花革命也引发了更多国家的变革。

有一个4分钟的视频,是埃及年轻的女性活动家阿斯玛·马夫兹的讲话,她非常好的对这些怀疑论作出了回应,绝对值得一看。阿斯玛·马夫兹在视频里说:“如果你坐在自己家里的沙发上,看见别人在街上抗争被殴打,而你呆在家不敢出来,那你也是这个国家的问题所在。”

这么说确实很残酷,非常不客气,但是她已经准备好参与抗争,她说:“我已经准备好走上街头,所以,你们也要和我一起去。”这个视频就像病毒一样在埃及传播,然后我们就看到了那场伟大变革的发生。

最基本的前提是你要有信仰,要相信自己,你不能左顾右盼,先看别人是不是相信。你必须自己先迈出第一步,这就是为什么阿斯玛·马夫兹的讲话表现出如此巨大的力量的原因。

非暴力运动之所以强大,是因为它会让使用暴力镇压的政权“搬起石头砸自己的脚”。1930年,印度白沙瓦的和平示威者在被英国殖民当局屠杀后,甘地的亲密朋友,非暴力运动领袖阿卜杜勒·加法尔·汗发表公开讲话,他说:“英国人对印度少数族裔普什图人实施的所有恐怖行为只有一个目的,就是挑起暴力。”这句话在今天依旧具有现实意义,我们非常有必要牢记它。

我们还可以想到很多不同的案例,当和平的抗议者被暴力攻击时,专制政权希望抗议者以暴制暴,如果抗议者真的那么做了,专制政权就胜利了,因为在一场暴力冲突中,掌握枪杆子的政权更有可能胜利。

玛丽亚·斯蒂芬、埃里卡·切诺韦思与国际非暴力冲突中心合作,完成了一本卓越的著作《为什么公民运动能够取得成功》。埃里卡·切诺韦思说,她是以一个怀疑论者的身份开始这项研究的。她曾经认为,非暴力抵抗是“善意、幼稚”的运动。但是,当她和玛丽亚·斯蒂芬一起分析统计数据时,她才了解到,实际上,非暴力运动的成功不是所谓的“摘桃子“那么简单。非暴力运动的成功率远远高于暴力革命,包括在非常特殊和困难的条件下,它的韧性、稳定性、有效性、和平性,包括革命结束后长期保持和平稳定的比率都是是非常高的。当然,这一结论并不让我惊讶,因为数据已经证明了这一点。当非暴力运动的星星之火足以燎原成为变革的力量时,我们可以更加自信的说,我们是朝着更长远的目标前进,而不是赶走一个独裁者,迎来另一个独裁者。

现在我们来看一看中东和北非的革命,我把它们称为“春天与冬天“。

2011年2月的埃及解放广场,人们庆祝非暴力运动终于取得了成功。但是最终的结果——国际特赦组织和其他国际组织的报告都表明,埃及现在的情况很糟糕。在叙利亚,人们问:“非暴力运动做了什么?” “看看现在,成百上千的人失去了生命”“无数人流离失所”“你们让伊斯兰国获得了权力” “你们成就了什么?”。在巴林,非暴力运动也遭到了镇压。在利比亚,虽然斗争是以和平抗议开始的,现在也陷入了暴力的深渊。但是,这其实就是玛丽亚·斯蒂芬、埃里卡·切诺韦思的观点:暴力只会带来更多的暴力,如果双方都使用暴力,将催生更多暴力和社会动荡,那会使整个社会在各个方面都失去控制。

实际上,开展非暴力运动具有很高的风险,对我们这些境外人士来说,我们不能态度傲慢,告诉本土活动家“应该这样做,应该那样做“。有时我们只能站在远处,向那些勇士致敬,但是我们不能确定,自己是否也能站出来做些什么。虽然对那些勇士来说,站出来很普通,但是在很多境外人士看来那并不普通,需要极大的勇气。事实上,如果有很多勇敢的人聚集在一起,如果很多人都展示他们的勇气,变革就有可能发生。

人们听到过很多非暴力运动领域著名人物的事迹,比如吉恩·夏普博士,他是非暴力运动理论的大师级人物,现在已经80多岁了,他出版过许多关于非暴力运动的著作。还有前面提到的推翻了塞尔维亚独裁者的欧特珀学生运动领袖斯尔贾·波波维奇和他创立的非暴力行动与战略应用中心。

境外人士谈论这些事情,进行声援,确实能起到一定的作用,他们也在努力促进变革的发生。但是现实中,变革只会从一个国家的内部发生。也许这个国家的人们因为了解了别的国家社会运动的事迹——比如美国民权运动、1989的东欧剧变、南非的反种族隔离运动,还有其他许多值得学习的例子——而选择参与本国的社会运动,但是,别的国家发生的案例,永远不该被直接照搬到自己的国家。境外人士也不能成为别国运动的领导者。时常,本土活动家会因为境外人士不能有所行动而责怪他们,但是变革的责任永远是在那些本土的勇士身上,他们才是堡垒的基石,团结的保障,他们才是变革的关键。

2014年,香港“雨伞革命”发生时,撒切尔夫人的前顾问查尔斯·鲍威尔接受采访时十分消极地说:“人们真的应该忘记这些抗议,这些抗议不过是’一朵小小的乌云’,示威者应该回家去,因为什么都不会改变。”虽然确实很难说事情是否会发生改变,雨伞革命最终结束了,而且现在也没有看到有显著的改变。

2007年,同样的观点在缅甸的“袈裟革命”(也称“番红花革命”)期间也有人提到过,他们说这场革命毫无意义,但是,这次革命实际上为后来的变革奠定了基础。所以,旁观者不应该无视那些付出勇气,要求变革的人。在这样的前提下,我们才能把前面谈到的创造力和勇气结合在一起。

中国艺术家艾未未曾经在很多方面发表过豪言壮语,其中一个就是“勇往直前,继续发推文”。即使在当局的压力下,他也一直站出来反抗,把他的艺术作品传播到社交媒体上。他还说过一句非常令人佩服的话:“天下变迁,匹夫有责。想象一下,能参与到国家的变革当中,这不是一件令人兴奋的事吗?”

25年前东欧的活动家既能单独行动,也能团结合作,他们有大环境下的团队意识,也有自觉反对暴力的个人勇气,这为之后的变革奠定了基础。现在一些年轻人很难理解这种非暴力精神的重要性,他们认为,只要拿起枪,把坏人干掉,就能过上幸福的生活。这基本上是不会有用的,实际上极少产生效果,因为坏事会接二连三的发生。

境外人士不应该随随便便指手划脚,站着说话不腰疼,因为其他国家的经验不能简单的照搬照用。哈维尔说“活在真实中”非常值得敬佩,即使在今天,这句话依然非常贴切。

最后以活跃于1960年代的美国反战运动活动家、著名歌手琼·贝兹的名言做总结:“也许非暴力斗争可能失败,但是,暴力斗争会更糟糕更失败。”

——————————————————————————————————

问答环节

问:“阿拉伯之春“和“东欧剧变”这两场非暴力革命有哪些不同之处?

答:最明显的不同之处就是,今天的世界已经不像以前那样可以简单的分成不同阵营。1989年,团结工会赢得了选举,然后是整个东欧民主运动的浪潮。那段时期有美国和苏联两个超级大国,它们就像二元世界。西方可能喜欢一个专制政权,但是不喜欢另外一个;苏联支持一个专制政权,但是不喜欢拉丁美洲的军政府。这里有一个明显的分界线,也就是说,每个独裁者在莫斯科或者华盛顿都有自己的支持者。但是随着时间的推移,到了21世纪,那个二元世界已经不存在了。我们如何划定冷战结束的时间?也许有人认为它结束于1989年柏林墙倒塌的时候,也许有人认为它结束于1991年苏联解体的时候。总之,1980年代至1990年代是一个非常独特的时期。21世纪的俄罗斯也完全不同于1990年代的苏联。我认为现在西方国家已经不愿意采取积极的措施,支持与独裁者的斗争了——在某种情况下仍然会支持,但是在大多数情况下不会支持。

我们花了很多的时间来分辨两个时期的不同之处,但是,相同之处也同样重要。我知道你想问:“到底阿拉伯之春哪里出了问题?”我不得不说,第一,我不是中东问题专家;第二,我前面谈到的都是我个人观点。我曾经在国际特赦组织工作,这些都是我从工作中获得的经验,我的观察都是由此而来。我认为,我们能做到的就是相信“人权问题,人人有责”,这是最应该牢记的原则,那是我们获得稳定性的方法。当这个原则被遗忘时,我大概可以客观的理解——不是情感上的理解,而是社会学上的理解——为什么人们会选择拿起枪,因为人们觉得暴力斗争更容易胜利。但是我们也看到,暴力在叙利亚造成了那么多恐怖的结果。我虽然不能说,非暴力运动一定会有好的结局,但是如果人们自始至终都能保持非暴力原则,会有更高的概率迎接和平的到来。

我总结一下之前的问题,我认为阿拉伯之春和东欧剧变最大的不同就是现在的世界更加复杂,互相之间有千丝万缕的联系,那意味着问题会成倍的增加。我们知道现在出现了伊斯兰国那样的恐怖组织。这些问题在之前的环境下是不存在的,虽然之前也有恐怖组织,但是像这种有世界性野心的恐怖组织之前不存在。这就是最大的不同之处。

问:可以把您在演讲中提到的非暴力革命,和“黑人的命也是命运动”对美国警察暴力执法行为的抗议,以及其他的运动联系到一起吗?

答:纵览整个世界,我们可以看到,一个一直持续的问题今天又重新回到了我们面前。我不敢说这些运动之间有真正的联系,但是,很多人认为它们之间有联系。任何对非暴力抗争有兴趣的人都会非常向往1950年代至1960年代的美国,甚至向往更早以前。那些变革的到来都十分难以置信,当时也有很多怀疑论,很多人问:“这么做有什么意义?”但是很多年以后,我们在现实中看到了它们的意义。有一个关于美国民权运动领袖约翰·路易斯——他从一名民权运动中的学生活动家到大学教授,最后成为美国众议院议员——的故事:2009年,约翰·路易斯参加庆祝奥巴马总统就职午餐会时,拿了一张照片请奥巴马签字,奥巴马总统在上面写道:“(今天这一切成就都是)因为你,约翰”。我觉得这是对那段历史的一个非常精彩的总结。1950年代至1960年代发生的事为今天的发展铺平了道路,一个黑人终于当选了总统。但是,我们都知道,奥巴马并没有解决问题,他把烂摊子留给了“黑人的命也是命”运动。所以,我想说的是,那时的东欧,或者其它地方的情况与美国很不一样,因为美国是一个民主国家。但是从另一个角度说,美国的民主制度也时常出现问题,许多数据可以清楚的证明这一点。很多手无寸铁的黑人被警察打死,这确实很可悲,你们都知道这些细节。所以我想说,我很高兴有这些运动,我也对这些运动感兴趣。但是,如果你仔细研究就会发现,这些运动也产生了这样一些影响,它使人们变得更加愤怒,这是非常危险的。我们可以在前几年的游行示威中看到,很多事情做得并不好。

我还想提出一点,虽然1989年的东欧剧变和2011年的阿拉伯之春也有许多相同之处,但是有一个不同之处就是社交媒体的应用,关于这一点有非常多有意思的案例。2010年,专栏作家马尔科姆·格拉德威尔曾把这称为“极小的变化”,他说:“社交媒体做不了什么,你也许能发现别人丢掉的手机,但那不叫变革。”他说完这句话几个月后,阿拉伯之春就开始了。黑人的命也是命运动也是在社交媒体上发起的。社交媒体使全世界有相似观点的人可以轻松地交流。在这个前提下,一个地方发生的事件可以迅速传播到其他地方,这类事件在15年、20年前很少能上媒体头条,但是现在人们可以很容易在社交媒体上看到,这些事件传播之后,人们的愤怒情绪就会成倍的增长。我希望,愤怒情绪不要仅仅变成发泄,而是要促进真正的变革。我从伦敦观察到的印象大概就是这样。我已经很久没去美国了,但是即使远在欧洲,我也能感受到美国正在发生的变化,无论是在专制国家还是在民主国家,有些事情都不应该发生。民主国家也存在问题,我们需要公民站出来说“不!”,运气好的话,我们就有可能改变现状。这明显需要长期的斗争,不可能等天上掉下馅饼。就像1950年代、1960年代人们的努力,直到2009年才有一名黑人当上总统,但是我们相信这些事情会带来改变。

问:请举一些东欧剧变中创造性使用艺术行为进行抗议的例子。

答:几年前,我和约翰·杰克逊写过一本书叫《小小的抵抗》,这本书里有很多故事,其中包括我前面提到的波兰橙色选择团体的故事,他们的故事是我最喜欢的之一。比如,他们组织人们上街示威,采取的方法不是直接反对共产党,而是讽刺性地赞扬共产党,这让当局不知道如何应对。虽然当局知道示威者是在讽刺自己,但是他们无法对这些讽刺进行反驳。2011年白俄罗斯的活动家也使用了类似的方法,他们通过在公共场所向总统鼓掌来讽刺总统,因此而被逮捕。后来在公共场所鼓掌受到禁止,甚至总统公开发表讲话的时候其他官员也不敢鼓掌。我现在正在写一本书,名字是《街头精神,游行和搞怪的力量》,书里有很多故事,包括刚才说到的的例子。我的同事约翰·杰克逊也在整理1989年那些运动的故事,那些创造性思维具有国际性。我们经常会发现,一个好的创意,中国、波兰、拉丁美洲国家的活动家都在使用,这些好的方法会在全世界传播。

问:为什么集体热情带来的力量会对个人产生影响?甚至政府的镇压也无法把这种影响抹去。

答:这是个有意思的问题。我记得最清楚的一个关于集体热情带来的力量无法被抹去的例子,是我前面提到的1989年在东德莱比锡发生的事。那时人们都知道政府准备开枪了,所有人的心都提到了嗓子眼儿。我在广场边的小巷里观察,如果安保部队开枪的话,那个地方会比较安全。当时大家都认为,那天晚上可能会有流血事件。我那天晚上的工作很可能是去邮局给伦敦报社总部打电话,告诉他们这里有多少具尸体。但是后来并没有发生流血事件,大家开始意识到,政府不会开枪,不会殴打示威者,也不会逮捕任何人,那就是一个集体热情带来力量的时刻。人们看着对方,一起欢笑,一起庆祝,给安保部队士兵献花。后来,我和一位当时在场的女士谈到那个晚上,她说那是她最高兴的一天,虽然两德统一的那一天也是个大日子,但是最让她刻骨铭心的是知道政府决定让步的那一刻。这个时刻会影响人们一生吗?当然会。即使像我这样的旁观者也感同身受。我很荣幸能经历那些时刻。比如,塞尔维亚的独裁者米洛塞维奇下台的时候我也在场。

你提到的另一点也很有意思,那就是政府成功镇压后的情况。波兰异见领袖亚当·米奇尼克在《狱中书简》里写到:“我为波兰人没有被镇压打跨而感到高兴。”我当时经常去波兰,我也有那种感觉,我认为那是一种信仰,也许人们从来没有放弃过这种信仰,人们一直都保持着热情,这就是问题的关键。但是有意思的是,1989年之后人们的热情减少了,好象已经过了热情期,这时候人们反而感到失望了,人们变得更加现实。

让我们回到第一个问题,阿拉伯之春的不同之处。我当时在开罗,那时穆巴拉克刚下台不久,我为悲观情绪这么快涌现出来感到疑惑,感到难过。我认为,把握现在拥有的力量,走出困境,从头再来是很重要的。有人可能会说,我们失去了一切,有人可能会说,这一切都不值得。但最让我感动的是波兰人的信仰,有时他们不得不做出让步,但是他们总是心怀希望,相信美好的事情一定可以实现。我在很多国家都见过这种集体热情的力量,人们看到自己的国家从黑暗走向光明,有时黑暗依旧,但黑暗不会永远持续下去。前提是人们需要很多年的斗争才能迎来光明。一位塞尔维亚反对派领袖在米舍洛维奇下台之前和我说,就像绿野仙踪一样,当铁幕倒下之时,我们会看清米舍洛维奇实际上一无所有。那确实是米舍洛维奇最后的下场:在海牙国际战犯法庭被告席上奄奄一息。虽然当时他好像拥有无上的权力,但是当时人们也充满热情,这就是人们能够坚持到底,至赢得胜利的原因。

(本演讲发表于2016年4月28日)

李成风 译

沒有留言:

張貼留言